UNESCO Chair on Historic Urban Landscapes and Heritage Impact Assessments

Der UNESCO Chair für historische Stadtlandschaften und Kulturerbe-Verträglichkeitsprüfungen wurde durch Beschluss der UNESCO im April 2022 an der Hochschule RheinMain im Fachbereich Architektur und Bauingenieurwesen eingerichtet. Er ist der einzige UNESCO Chair in Hessen und der einzige UNESCO-Lehrstuhl an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften in Deutschland. Lehrstuhlinhaber ist Prof. Dr.-Ing. Michael Kloos.

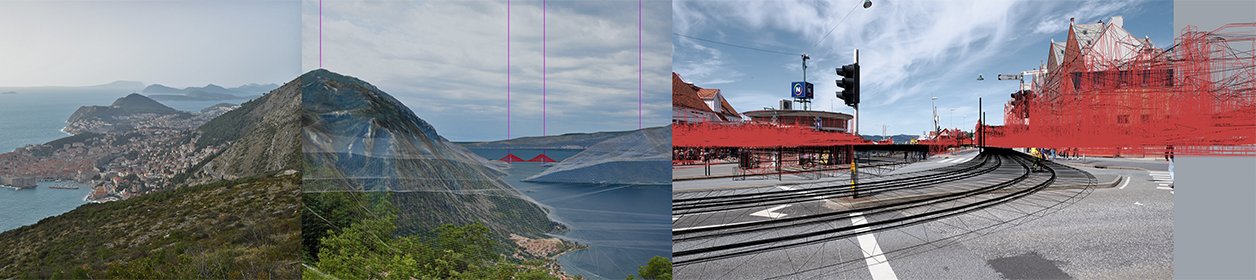

Der UNESCO Chair unterstützt die Erhaltung und nachhaltige Entwicklung historischer Stadtlandschaften, die in die UNESCO-Welterbeliste eingetragen sind, und konzentriert sich dabei insbesondere auf Objekte, die unter hohem Veränderungsdruck stehen. In solchen Städten oder urbanisierten Kulturlandschaften stellen sich viele, oft kontroverse, praktische Fragen in Bezug auf ihre historische Bausubstanz, ihre Verwaltung und ihr Management. Um ziel- und lösungsorientierte Vorschläge zu entwickeln, bündelt der UNESCO-Lehrstuhl Expertise zu Planung, Management und Projektevaluation in UNESCO-Welterbestätten. Er entwickelt Strategien zur Konfliktprävention und -vermittlung mit dem Fokus auf anwendungsorientierte Forschung, Lehre und Wissenstransfer.

Erklärung zur historischen Stadtlandschaft

Den inhaltlichen Rahmen der Forschung und Lehre des UNESCO-Lehrstuhls für historische Stadtlandschaften und Kulturerbe-Verträglichkeitsprüfungen bildet die vom UNESCO-Welterbekomitee 2011 verabschiedete Empfehlung zur historischen Stadtlandschaft. Diese Erklärung (36 C / Resolution 41, 2011) basiert auf der Anerkennung der Vielschichtigkeit von urbanen Welterbestätten und bezieht materielle sowie immaterielle Werte mit ein. Der Begriff „historisches Zentrum“ bzw. „Ensemble“ wird um urbane Kontextualisierungen erweitert: Freiräume und Gärten, visuelle Bezüge, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Prozesse werden mit einbezogen. Wörtlich heißt es:

„The historic urban landscape is the urban area defined as the result of a historic layering of cultural and natural values and attributes, extending beyond the notion of ‘historic centre’ or ‘ensemble’, to include the broader urban context or geographical setting. This wider context includes notably the site’s topography, geomorphology, hydrology and natural features, its built environment, both historic and contemporary, its infrastructures above and below ground, its open spaces and gardens, its land use patterns and spatial organization, perceptions and visual relationships, as well as all other elements of the urban structure. It also includes social and cultural practices and values, economic processes and the intangible dimensions of heritage as related to diversity and identity.“ (UNESCO, 2011)

Meldungen

Internationale Gastwissenschaftlerin am UNESCO Chair

Symposion zum systematischen Management von Kultur- und Stadtlandschaften wird gefördert

Veröffentlichungen

- 2022: Kloos, Michael. Cultural Landscape Compatibility Study Upper Middle Rhine Valley – A Proactive Tool for Preventive Monitoring of Complex World Heritage Landscapes, in: Albert, Marie-Theres et al. (Eds.): 50 Years World Heritage Convention: Shared Responsibility – Conflict & Reconciliation, Springer, Cham, Switzerland 2022

- 2021: Ashrafi, Baharak., Neugebauer, C., Kloos, M. “A Conceptual Framework for Heritage Impact Assessment: A Review and Perspective” Sustainability 2022, 14, 27. Verfügbar unter: https://doi.org/10.3390/su14010027

- 2021: Ashrafi, B. Kloos, M. Neugebauer, C. (2020). „Heritage Impact Assessment, beyond an Assessment Tool: A comparative analysis of urban development impact on visual integrity in four UNESCO World Heritage Properties”. Elsevier Ltd, Journal of Cultural Heritage. Volume 47, Pages 199-207, ISSN 1296-2074. Verfügbar unter: [https://doi.org/10.1016/j.culher.2020.08.002]

- 2020: Mohsehni, Farnaz, Kloos, Michael and Weidner, Silke: A Historical Analysis and the Identification of Driving Forces behind the Evolution of the Urban Macro Skyline of Shiraz in Iran. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development

- 2020: Kloos, Michael und Abrihan, Cristian: Leitbild für das Bauen im Weltkulturerbe Wachau. Veröffentlicht in: Mitteilungen aus Niederösterreich Nr. 6/2020: Die Wachau. 20 Jahre UNESCO-Welterbe, St. Pölten2020

- 2020: Kloos, Michael: Historic Urban Landscapes and Heritage Impact Assessments. Beitrag KNUCH International Conference South Korea – Sustainable Conservation of Cultural Heritage, 2020 Korean National University for Cultural Heritage (KNUCH)

- 2020: Kloos, Michael: Kulturregionen managen am Beispiel des Welterbes Oberes Mittelrheintal, in: Mitteilungen des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege, 2020

Thesis und Promotionsvorhaben

- Ashrafi, B. Towards an Integrated Heritage Impact Assessment in the Context of Sustainable Urban Development

- Al-Absi, Muhammad Fathi Hasan. Developing a framework for sustainable and resilient land-use development in world heritage properties' buffer zones

- Mohseni, F. Safeguarding Visual Aspects of Historic Urban Landscape through integrating Heritage Management with Urban Planning. The case of Shiraz / Iran

Vorlesungen an der Hochschule RheinMain

Master

- Kulturerbe im internationalen Kontext

- Heritage Impact Assessment (HIA) für Weltkulturerbe-Güter

Bachelor

- Geschichte des Städtebaus

- Spezialgebiete der Architekturgeschichte II

- Strategien zur Erhaltung des baulichen Erbes

Voträge und Weiterbildungen bei internationalen und nationalen Events

- 18.04.2024: UNESCO Chair auf ANIH Forum – Vortrag bei Asian Network of Industrial Heritage Forum in Taiwan. Zum Artikel

- 10.04.2024: Resilienz und städtisches Erbe – Workshop in der UNESCO-Welterbestätte Bursa. Zum Artikel

- 06.11.2023: HERILAND-Workshop in Amsterdam: Kulturerbe und Nachhaltigkeit im Fokus. Studierende der Hochschule Rhein Main nahmen an europäischem Kulturerbe-Workshop in Amsterdam im Rahmen eines Blended Intensive Learning Programmes (BIP) teil. Zum Artikel

- 09.10.23: Jahrestagung der UNESCO-Lehrstühle in Nürnberg. Zum Artikel

- 08.-13.10.23: HERILAND - Internationale Lehrveranstaltung für europäische Studierende in Amsterdam (Blended Intensive Learning Programme, gefördert durch Erasmus +) Wurde gemeinsam organisiert mit der Vrije Universiteit Amsterdam, University of Gothenburg und Hochschule RheinMain. Wird im Rahmen eines Wahlfachs im Studiengang BKE angeboten und soll zukünftig in unserem Master curricular verankert werden.

- 01.10.23: UNESCO Chair nimmt an der Konferenz zum Schutz historischer Städte und Landschaften am Mantua UNESCO-Lehrstuhl, Politecnico di Milano, Italien, teil. Zum Artikel

- 11.-12.09.23: RWTH Aachen - Vortrag im Rahmen des UNESCO Symposiums International Cultural Heritage and Urban Transformation

- 23.08.23: Vortrag im Rahmen eines Besuchs chinesischer Studierender der Tongji University an der Hochschule RheinMain im Rahmen einer Summer School

- 05.07.23: Auswärtiges Amt Berlin: Fortbildungsveranstaltung zu Impact Assessments für Site Manager deutscher UNESCO-Welterbestätten

- 23.05.23: Universiteit Antwerpen / Belgien: Gastvortrag im Studiengang Heritage Studies

- 26.05.23: Heritap Chat - Tongji University Shanghai, China: Online-Lehrveranstaltung zu Impact Assessments für Professionals und Site Manager

- 11.05.23: Schloss Biebrich / Wiesbaden: Vortrag im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der AG Städtebauliche Denkmalpflege

- 30.01-03.02.2023: Vortrag und Teilnahme an - SAH - Sustainability for Architectural Heritage, Fortbildungswoche, Aachen, RWTH Aachen University

- 24.11.22: Prag: Gastvortrag im Rahmen einer internationalen Konferenz zum 30-jährigen Bestehen des Welterbestatus der Stadt Prag

- HERILAND - ein europaweites Forschungs- und Ausbildungsnetzwerk zum kulturellen Erbe in Verbindung mit Raumplanung und Design

- UNESCO Chair stärkt internationales Netzwerk – UNESCO Chair beteiligt sich am Internationalen Netzwerk für Denkmalpflege an Hochschulen. Zum Artikel

- Zur Stadtentwicklung: „City-Bahn hätte Wiesbaden gutgetan“, Wiesbadener Kurier, 13.06.2022

Wie kann der Spagat zwischen Stadtentwicklung und der Wahrung städtebaulichen Erbes klappen? Professor Michael Kloos vom Unesco-Lehrstuhl an der Hochschule Rhein-Main klärt auf. Von Henri Solter

- Neuer UNESCO-Lehrstuhl in Wiesbaden, unesco.de, 26.04.2022

- UNESCO-Lehrstuhl an der Hochschule RheinMain: Forschung und Lehre zu historischen Stadtlandschaften, kooperation-international.de, 27.04.2022

- Vorlesung in der Ringvorlesungsreihe der UNESCO-Lehrstühle "Gemeinsam für den Wandel - Transformation nachhaltig gestalten", YouTube-Kanal der deutschen UNESCO-Kommission, 29.06.202

- Wiesbaden bekommt ersten Unesco-Lehrstuhl Hessens, Frankfurter Rundschau, 10.05.2022

- Conference to Mark the 30th Anniversary of the Inscription of the Historic Centre of Prague on the World Heritage List, YouTube, 24.11.2022

NEWS

HERILAND Blended Intensive Programme 2024 an der Universität Göteborg

Internationale UNESCO-Lehrstuhlkonferenz 2024: Nachhaltigkeitsziele an Hochschulen

Nachhaltige Zukunftsforschung im TransformERS-Netzwerk

KONTAKT

Leitung des Lehrstuhls

E-Mail: unescochair-fab(at)hs-rm.de

Telefon: +49 611 9495-1414

Baharak Ashrafi (M.A.)

wissenschaftliche Mitarbeiterin und Promotionsanwärterin

E-Mail: Baharak.Ashrafi(at)hs-rm.de

Dr. Merve Demiröz Torun

wissenschaftliche Mitarbeiterin

E-Mail: Merve.DemiroezTorun(at)hs-rm.de

Die Sicherung kulturellen Erbes ist per se eine interdisziplinäre Aufgabe. Diese interdisziplinäre Haltung drückt sich auch darin aus, dass in das Konzept des UNESCO-Lehrstuhls acht weitere Kolleg:innen aus unterschiedlichen Studiengängen des Fachbereichs Architektur und Bauingenieurwesen eingebunden sind. Hierdurch wird bestehendes Know-how für die Forschung gebündelt und es werden für die Lehre und die internationale Zusammenarbeit neue Impulse gesetzt.

- Prof. Dr. Cristian Abrihan / Projektentwicklung im historischen Kontext

- Prof. Dr. phil. Anne Bantelmann-Betz / Denkmalpflege

- Prof. Dr.-Ing. André Bruns / Mobilitätsmanagement und Verkehrsplanung

- Prof. Dr.-Ing. Christoph Duppel / Konstruieren im historischen Kontext

- Prof. Dr. Georg Ebbing / Gebäudelehre und Entwerfen

- Prof. Dr. Matthias Kowald / Mobilitätsverhalten

- Prof. Dr. Manfred Loidold / Geoinformatik und Vermessung

- Prof. Dr.-Ing. Corinna Rohn / Baugeschichte, Bauaufnahme, Bauerhaltung und Umnutzung