WIE WOHNEN - STUDIE ZUR STRATEGISCHEN BESTANDSENTWICKLUNG IM WOHNUNGSBAU

Auf einen Blick

|

Forschungsprojekt |

Wie Wohnen - Studie zur strategischen Bestandsentwicklung im Wohnungsbau |

|---|---|

|

Fachbereich |

Architektur und Bauingenieurwesen |

|

Institut |

LST - Lehrgebiet für Städtebau |

|

Leitung |

Prof. Volker Kleinekort |

|

Beteiligte |

Dipl.Ing. Univ. Iris Scherer Annika Griewisch |

|

Ansprechpartner Forschungsförderung |

Michael Anton |

|

Projektpartner |

Stadtplanungsämter Herten, Darmstadt und Karlsruhe |

|

Fördermittelgeber |

HMWK "Forschung für die Praxis" |

|

Laufzeit |

01.01.2013 - 31.12.2014 |

Projektbeschreibung

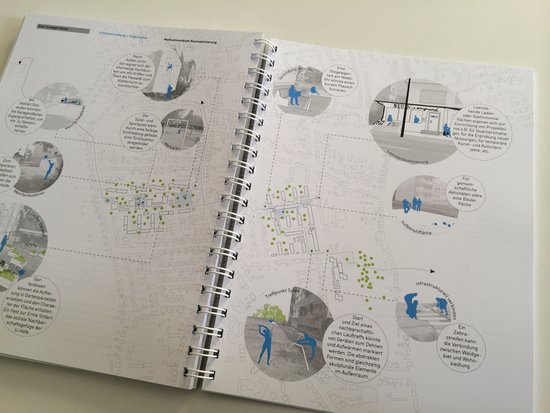

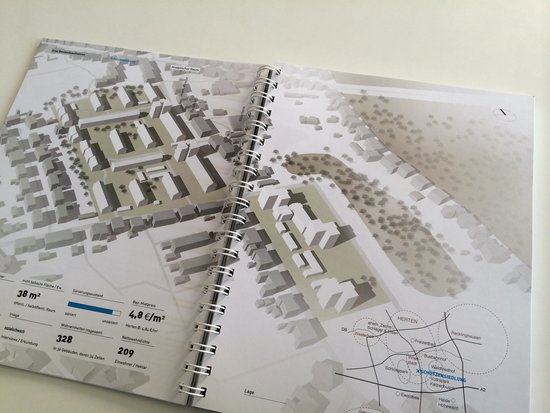

Diese Arbeit soll die urbanen Potentiale moderner Siedlungen der Nachkriegszeit stärker ins Blickfeld rücken und ganzheitliche Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen, die über die übliche Praxis der architektonischen Sanierung hinaus gehen und die monostrukturell angelegten Siedlungen als ein Stück Stadt und Teil von Stadt begreifen und auszubauen suchen.

THEMENFELD:

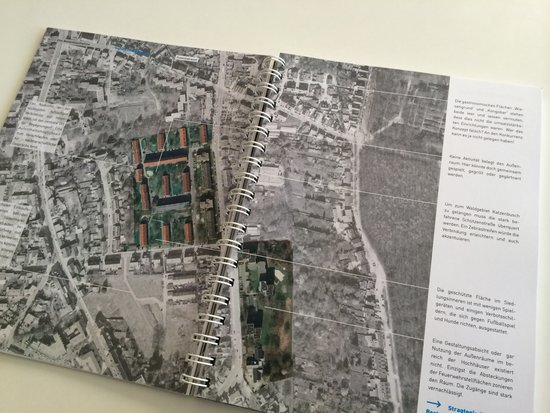

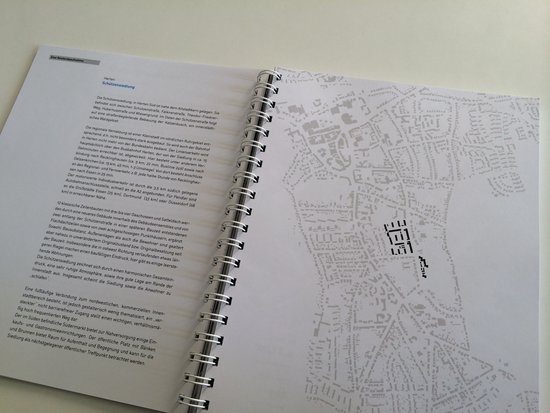

Moderne Siedlungen (der sog. Nachkriegsmoderne der 50er- 70er Jahre) werden einem zeitgenössischen Stadtbegriff folgend meist als anti-urban empfunden. Entgegen dem geltenden Leitbild sind sie nicht dicht, durchmischt und vielfältig. Stattdessen folgen sie in ihren Zeilenbauten dem funktionalistischen Leitbild nach Luft und Sonne. Sie sind meist monostrukturell, sowohl in der Architektur als auch in der sozialen Zusammensetzung ihrer Bewohner. Der Grünraum ist der neutrale Hintergrund einer Architektur als Objekt, oft sind dies schlicht ungenutzte „Resträume“. Diese Siedlungen sind nicht nur im Hinblick auf das städtebauliche Leitbild sondern auch hinsichtlich ihrer Bausubstanz in die Jahre gekommen. Aus der negativen Wahrnehmung dieser Form von Stadtstrukturen heraus werden sie vielerorts abgerissen. Im Falle einer Sanierung erfolgt diese oft nur nach energetischen Aspekten. Dabei werden die Siedlungen als autarke Einheiten, isoliert als Architektur, nicht als Städtebau gehandhabt. Mit beidem, dem Abriss, wie auch der rein architektonischen Gebäudesanierung wird man dem Potential dieser Siedlungen als Stadträume aber nicht gerecht.

Denn im Gegensatz zum aktuellen Trend einer „low rise – high density“ Entwicklung mit großen Wohneinheiten auf minimierten Grundstücken bieten die inzwischen historisch gewordenen Siedlungen große Grünflächen und Freiräume. Insbesondere diesen unternutzten Freiflächen kommt ein besonderes Potential auf veränderte, teilöffentliche und Teilöffentlichkeit stiftende Nutzungformen zu, die sich in der Architektur ergänzen und ausbauen lassen. Durch die vorhandene Bausubstanz und den damit dem Neubau gegenüber niedrigeren Entwicklungskosten ist dieses „Modell“ des Erhaltens als möglich anzusehen.

Weiter zur Buchinformation.