Forschung

Das Labor für Wasserstofftechnologie und Energiespeicher arbeitet eng mit industriellen Partnern im In- und Ausland zusammen, um die Schnittstelle zwischen Grundlagenforschung und praktischer Anwendung im industriellen Maßstab darzustellen. Dies umfasst z. B. die Betriebsführung von Erzeugungsanlagen, Messverfahren für neueste Wasserstoffspeichertechnologien, Brennstoffzellensystemintegrationen in enger Zusammenarbeit mit Fahrzeugherstellern sowie der Betrieb eines 1-MWh-Batteriespeichers.

Seit Bestehen des Labors werden zahlreiche Drittmittelprojekte in den zuvor genannten Forschungsbereichen erfolgreich umgesetzt, die den Studierenden die Möglichkeit zu Praktika und Projektarbeiten sowie des Bachelor-, Master- und Promotionsabschlusses bieten.

Dienstleistungen

- Untersuchung von Brennstoffzellenkomponenten, Stacks und BZ-Systemen bis 10 kW

- Untersuchung der Befüllung und Entnahme von Wasserstoffspeichern

- Auslegung und Integration von Brennstoffzellensystemen

- Gasanalyse zur Qualitätssicherung

- Untersuchungen zu Materialverträglichkeiten

- Wissenschaftliche Begleitung im Bereich Wasserstofftechnologie und Energiespeicher

Forschungsprojekte

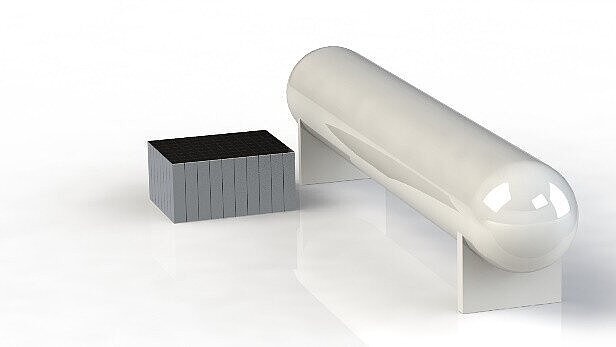

Entwicklung eines beliebig skalierbaren und modularen Metallhydridspeichers zur Speicherung von Wasserstoff. Ziel ist einen einfach und schnell herstellbaren Speicher zu schaffen, der durch seine Skalierbarkeit leicht an die jeweiligen Situation angepasst werden kann. Dabei hat der Speicher eine ca. vierfach höhere volumetrische Speicherdichte als konventionelle Niederdruckspeicher.

Der im Zuge von Electric City Rüsselsheim erfolgende Aufbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur beseitigt bestehende Markthemnisse der E-Mobilität und schafft durch die hohe Sichtbarkeit der Ladesäulen im Stadtgebiet auch eine positive Signalwirkung für die Elektromobilität. Durch die Einbindung verschiedener Nutzergruppen (Mieter, Pendler, Gewerbe, Handwerk …) und die Auswertung des Nutzerverhaltens wird eine optimale Anbindung an die bestehende Infrastruktur ermöglicht und der notwendige Netzausbau minimiert.

Zudem wurden auf dem Campus Rüsselsheim zwei Batteriespeicher mit einer Gesamtkapazität von 1075 kWh und Tandemleistung 904 kW aufgestellt (675 kWh Lithium-Ion und 400 kWh Red-Ox-Flow Speicher mit Vanadium-Vanadium Technologie). Diese Speicher werden netzdienlich im Stadtnetz von Rüsselsheim für das Abfedern von Netzlastspitzen eingesetzt. Im Jahr 2024 konnte so die Netzlastspitze um 830 kW gesenkt werden.

In Kooperation mit der Hochschule Kempten und der ABT e-Line GmbH wurde an der Hochschule RheinMain eine Entwicklungsplattform geschaffen, die durch die Kombination virtueller und realer Methoden eine maßgeschneiderte Konfiguration von Brennstoffzellenantrieben ermöglicht. Der Brennstoffzellensystemprüfstand ist für Leistungen bis 10 kW ausgelegt und ermöglicht die detaillierte Untersuchung der Betriebsführung, der Energieflüsse und somit des Zusammenspiels der einzelnen Systemkomponenten, als auch die Betrachtung von Skalierungseffekten.

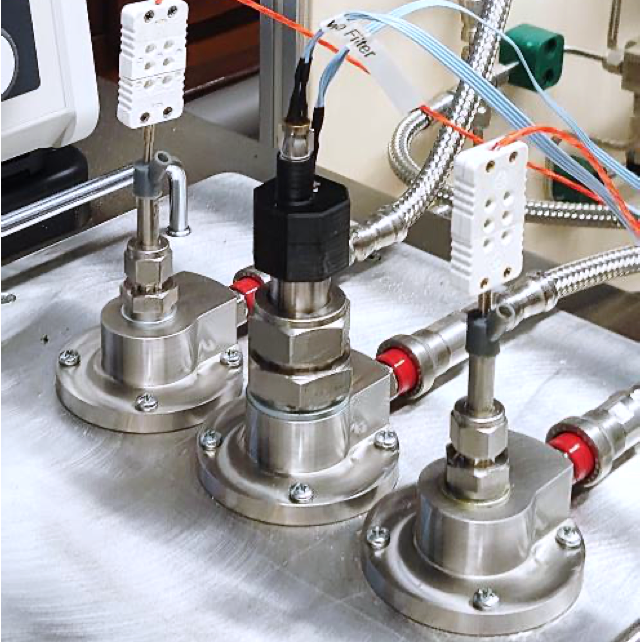

Neben der konventionellen Wasserstoffspeicherung in gasförmiger oder flüssiger Form können metallische Pulver in Form eines Metallhydridspeichers zur Einlagerung von Wasserstoff genutzt werden. Die einfache Bemessung des Wasserstofffüllstandes ist eine noch ungelöste Problemstellung. Hierzu wurde bei Natriumalanatpulvern (NaAlH4) ein für einen Füllstandssensor nutzbarer optischer Effekt gefunden. Im Rahmen einer Sensorentwicklung wurde die bisher verwendete aufwändige Labormessmethode hin zu einer einfachen Messsonde transferiert. Aus den Signalwerten kann mittels einer Normierung der Wasserstofffüllstand eines Metallhydridtanks ermittelt werden.

Eine einwandfrei funktionierende Brennstoffzelle, wie auch die Prognose der Restlebenszeit und die Vorhersage von eventuellen Schäden ist von elementarer Bedeutung für den Betrieb von wasserstoffgetriebenen Fahrzeugen. Im Rahmen von IMPACT RheinMain und in Kooperation mit regionalen Partnern aus Wirtschaft und Forschung forscht INNOVATION LABS an Indikatoren für Alterungsprozesse und entsprechenden Prüfverfahren. Ziel liegt in der Erstellung eines Prognosetools, das nicht nur die Restlebensdauer („remaining useful life“), sondern auch Reparaturbedarfe („predictive maintenance“) einer Brennstoffzelle berechnen kann.

Das Projekt rHYn-main beinhaltet die Entwicklung, Erprobung und Optimierung eines regionalen Konzepts zur Nutzung von lokalem Wasserstoff im ÖPNV des Rhein-Main Gebietes. Hauptziel des Projektes war die Erarbeitung und laufende Optimierung eines überregional integrierten Konzeptes zur betrieblichen Bereitstellung von Wasserstoff (H2) für kommunale Verkehrsunternehmen zur Betankung und den Betrieb von Brennstoffzellen-Bussen (BZ-Bussen), um die gesamte Wertschöpfungskette einer Wasserstoffwirtschaft innerhalb der Rhein-Main Region abzubilden und Szenarien zu entwickeln, um sowohl wirtschaftlich wie auch technisch einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.