Forschung

Aktuelle Projekte

RAseR: Reifen- und Straßenabrieb und reifenbürtige Stoffe in der quatischen Umwelt: Ausgewählte Expositionsszenarien und Rückhalteoptionen (seit 2024)

Reifenabrieb gilt als die größte Quelle für Mikroplastik in der Umwelt. Ziel des Projekts ist die Quantifizierung von Reifen- und Straßenabrieb (TRWP) und daraus löslicher Stoffe in Oberflächengewässern und Anlagen zur Straßenentwässerung. Die Rückhaltekapazität von technische Anlagen wird ermittelt und Methoden zum optimierten Rückhalt entwickelt. Das Projekt findet in Kooperation mit dem Institut für Analytische Forschung der Hochschule Fresenius statt. Gefördert wird es durch die Deutsche Bundestiftung Umwelt (DBU), dem Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie dem Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e.V. (wdk)

Ansprechpartnerin: Ludowika Kattner

Bisherige Forschungsprojekte

Eintrag MiPa: Mikroplastik in der Papierindustrie (seit 2022)

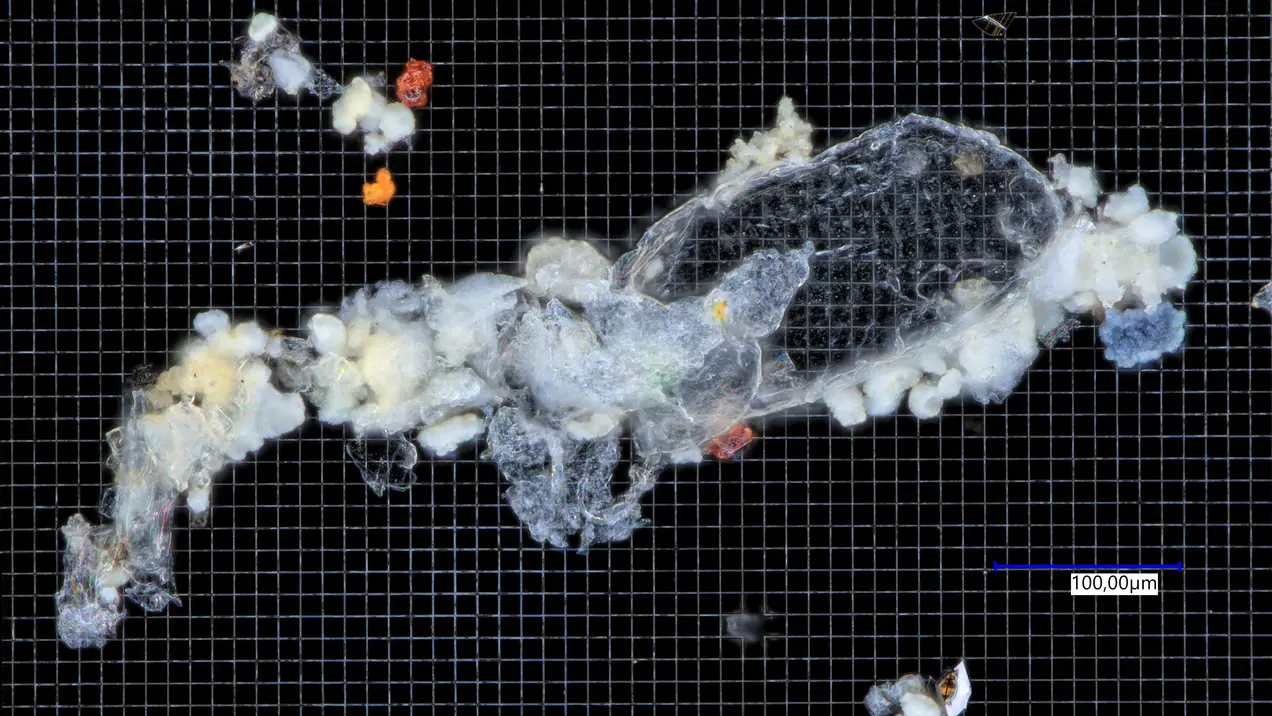

Durch Recycling von Altpapier, Einsatz von Polymeren in Papierprodukten und Anlagen- und Maschinenteile kann Mikroplastik in der Papierindustrie entstehen. Neben der Weiterentwicklung eines Analyseverfahrens für die spezifischen Matrizes der Papierindustrie, ist es Ziel des Forschungsprojekts, Quellen von Mikroplastik zu identifizieren, Emissionen über den Abwasserpfad zu quantifizieren und zu überprüfen, ob Mikroplastik auch in Produkten (bspw. Lebensmittelverpackungen) enthalten ist.

Das AiF-Projekt (IGF Vorhaben Nr. 22225 N) erfolgt in Kooperation mit dem Institut für Papierfabrikation und Mechanische Verfahrenstechnik (PMV) der TU Darmstadt.

Untersuchung hessischer Oberflächengewässer auf Mikroplastik und Validierung verschiedener Probenahmesysteme zur Beprobung von Oberflächengewässern

In Zusammenarbeit mit dem Hessischen Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (HLNUG).

Der Ergebnisbericht steht hier zur Verfügung

Forschungsschwerpunkt „Plastik in der Umwelt – Quellen • Senken •

Lösungsansätze“

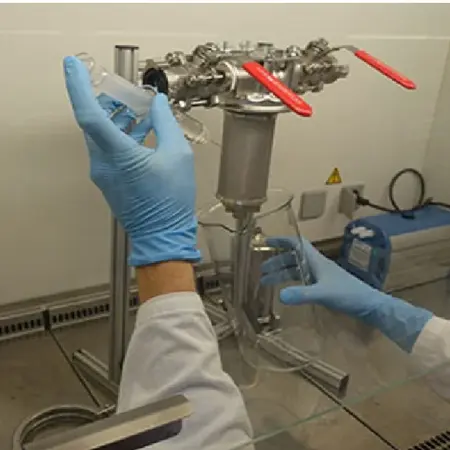

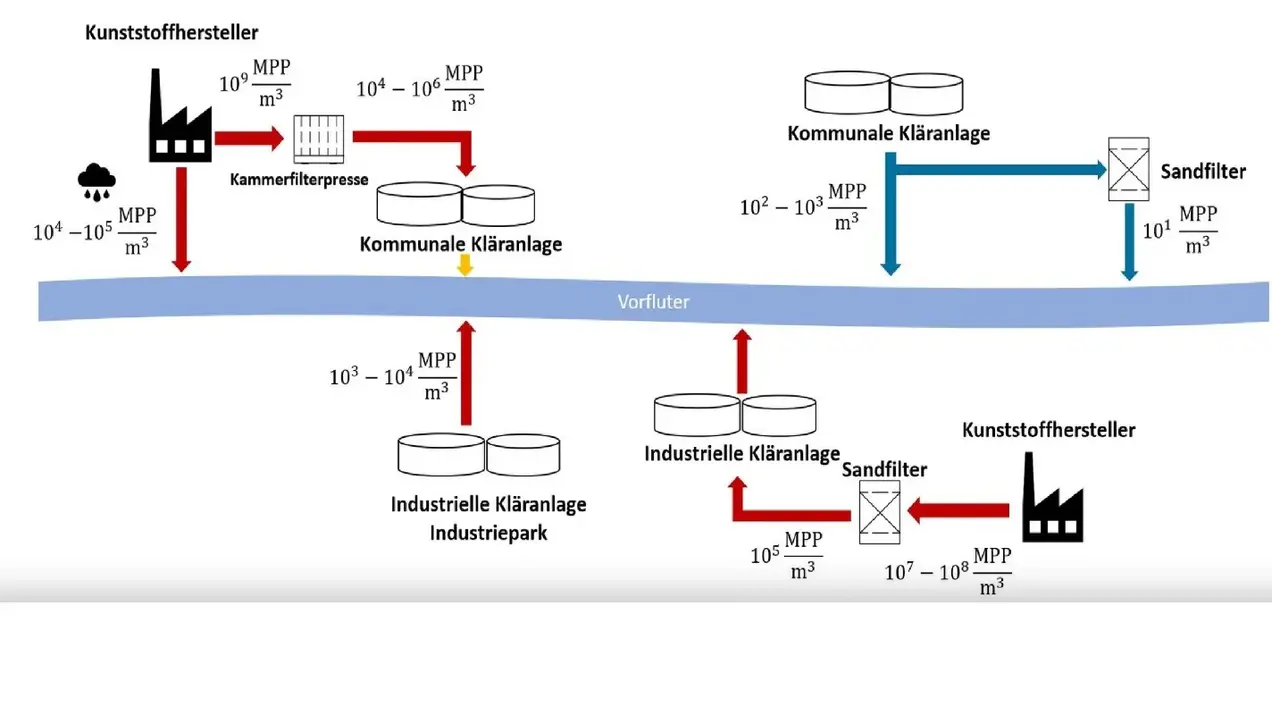

Im BMBF-Forschungsprojekt EmiStop wurden gemeinsam mit u.a. der TU Darmstadt und der EnviroChemie GmbH erstmals systematisch Daten zu Mikroplastik in industriellem Abwasser erhoben. Der Fokus lag auf Kunststoffherstellern, verarbeitende Betrieben und großen Industrieparks. Neben der Ermittlung von Emissionen aus industriellen Kläranlagen, wurden Abscheidesysteme, wie Sandfilter und Kammerfilterpressen bilanziert und Emissionen über die Regenentwässerung ermittelt.

Die komplexen industriellen Abwassermatrizes und zum Teil hohen Mikroplastikkonzentrationen machten die Entwicklung eines geeigneten Analyseverfahrens, beispielsweise zur Entnahme repräsentativer Teilproben notwendig. Diese Erfahrungen flossen u.a. in das Statuspapier des BMBF zum Thema Mikroplastikanalyse ein.

Erste Ergebnisse zeigen, dass die Emissionen industrieller Kläranlagen von Industrieparks im Bereich kommunaler Anlagen liegen. Mit existierende Abscheidetechniken, wie Sandfiltern und Kammerfilterpressen, können bis zu 99 % des Mikroplastiks (< 10 µm) aus dem Abwasser entfernt werden. Die Einleitung von ungereinigtem Regenwasser von Industriebetrieben in Oberflächengewässer wurde als relevante Quelle für Mikroplastik identifiziert.

Weitere Informationen zu EmiStop finden Sie im Video zum Forschungsprojekt, in den unten genannten Fachpublikationen und dem Schlussbericht. Für Fachbublikum aus der Industrie wurden zusätzlich Handlungsempfehlungen erarbeitet. Daneben sind Mitschnitte von Webinaren zu den Themen Mikroplastik in industriellen Kläranlagen und in Niederschlagswasser von Industrieflächen online verfügbar

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) förderte das Verbundprojekt EmiStop im Forschungsschwerpunkt "Plastik in der Umwelt – Quellen, Senken, Lösungsansätze" mit über 400.000 Euro. Der Forschungsschwerpunkt warTeil der Leitinitiative Green Economy des BMBF-Rahmenprogramms "Forschung für Nachhaltige Entwicklung" (FONA3).

Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Jutta Kerpen

Ein Verfahren zur Analyse von Mikroplastik im Ablauf kommunaler Kläranlagen mittels µ-Ramanspektroskopie wurde entwickelt und die Mikroplastik-Emissionen der Kläranlage in Rüsselsheim wurden bestimmt.

In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Rüsselsheim wurde das Trinkwasser im Rüsselsheimer Trinkwassernetz und an Zapfhähnen untersucht. Es wurde kein Mikroplastik ≥ 10 µm nachgewiesen.

Mehrere Studien haben Mikroplastik in Mineralwasser nachgewiesen. Am IUVT wurde untersucht, welchen Einfluss das Verschlusssystem von PET-Flaschen auf die Mikroplastikkonzentration im Wasser hat. Es wurde nachgewiesen, dass Mikroplastik beim Öffnen/Schließen des Deckels entsteht und die Konzentration/Aufnahme von Mikroplastik mit der Anzahl dieser Vorgänge zunimmt.